�Ȃ��Ȃ����Ԏ���

�o���Ȃ��Ǝv���܂��� |

�d�����̃v���Z�X�̒��Ő��܂ꂽ�A �����ꂳ�������Ȃ������\���� �i�P�j

|

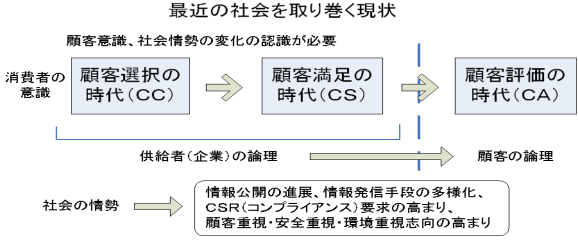

| 2013.5.1�@�����o�e �@I�r�n�̋K�i�́A���ꂼ��̖ړI�E�ڕW�̒B���̂��߂ɁA ���̑g�D�̃}�l�W�����g�V�X�e���i�Ɩ����s�̎d�g�j�̗L�����i�L���ɋ@�\���Ă��邩�ǂ����j�� �v���Z�X�̐��ʁi�v���X�ł���A�}�C�i�X�ł���j���w�W�ɗp���A�����Ȃ���A �p�t�H�[�}���X�̌����ڎw���v���Z�X�̉��P�̂��߂̘g�g�݂ł���A ����g�c�[���i����j�h �ł����Ȃ��Ƃ����ӎ��������Ƃ���A�n�߂Ȃ���Ȃ�܂���B �@�܂��A������g���āA���g�̑g�D�̃}�l�W�����g�h�́i�͗ʁj�h���h���݁h�ւƗU�����Ƃ��d�v���ƌ����Ă��܂��B �@����͑����������ł́A�������܂�܂����B �@�ǂ�ȗ��h�ȑ�H��������낦�Ă��A�g������m��Ȃ���A���ݑ���邱�Ƃ�����A �h����͎g���ď��߂Ė��ɗ����̂��h�Ǝv���܂��A�����v���܂��B �@�h�r�n�Ƃ���������A��H����ƈ���āA������g���Ă��̏�����Ȃ����A�g����������܂���B �@�������A���̓���ɂ͎g��Ȃ��Ƃ����ɎK�тĂ��܂��A ���g��g�D�Ɉ��e����^�����˂Ȃ��Ƃ�������������悤�ŔY�܂����A ���̒����ƒZ�����悭�������������ŏ��Ɏg�����Ȃ��čs���Ȃ���Ȃ�܂���B �@�����͌����Ă��A�h���g�̐l�ԁh�ł����炤�܂��t�������̂��Ȃ��Ȃ���ςȂ��Ƃł��B �@�����ŁA��O�҂̓o��ƂȂ��ł����AI�r�n�̋K�i�͏�肭�g�グ���Ă��܂��B �@���܂����p����A�{���̈Ӗ��ł̏��̋��L���A �R�~���j�P�[�V�����̊������⑼�̑g�D�����ɂ������Ă���Ǝv���܂��B �@�{���̈Ӗ��ł̏��̋��L�Ƃ́A�K�v�ȏ��̎��W�A���W���̎�̑I���A�I�����̃f�[�^���A ���킹�Ă��̃f�[�^�̕��͌��ʂ�p���A�v���Z�X���ʕ���g�D�̋��L���Ƃ��邱�Ƃł��B �@�݂��̗���𗝉����A�����y�U�ŋc�_���A���_���A���̌��ʂ��� �g�D�Ƃ��čs�����邽�߂́g�R�~���j�P�[�V�����h�̗ƂƂ��邱�Ƃ��Ǝv���܂��B �@�h���̋��L�Ƃ́A�悸�́A�������e�̏����e�v��������\�ȏ�ԂɗL�邱�Ɓh���A �Ƃ����l����������܂����A���̏�Ԃł́A�������܂�܂���B �@�@�@�@�@�@�����A�����̎��Ɍ���ꂽ�A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�@�g�V���̐蔲���̉h �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�@�g���n���݂̍菈��m�点�郁�[���h �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�@�g���莖���̒ʒB�i�`�B�j�h�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�Ȃǂł��B �@�h���̋��L���o�����h�ƍ��o���Ă���l������ɂ��܂��B���ƃf�[�^�̋�������Ă��܂����B �@���ʂ̐ςݏグ�A���ʕ��͍�Ǝ��̂���́A����������m�b�͏o�Ă��܂���B �@�݂�Ȃ��w�K���������悤�ȏ�i�f�[�^���M���j�A���͕��@�ł́A�����悤�Ȍ��_�������o���܂���B �@���̂悤�Ȓ���Ă���g�D�ɂƂ��āA�h���b�K�[���}�l�W�����g����b�Ƃ��Ă���g�h�r�n�h�� �}�l�W�����g�V�X�e�������j�Ղ̂悤�ɍs����́h�q���g�h��^���Ă���邱�Ƃł��傤�B �@�����ɁA������g�D���x�������߁A�B���o��������낤�ړI�E�ڕW����n�߁A ���x���A�b�v���u�����čs�����Ƃł��B �����āA���Ă�QC�����̂悤�ȁA���ʂ̐���I�Ȋ����ɐ���Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃł��B �@�܂��A���S�d���E�ڋq�d���E���d���̑g�D���y�i�g�D�����j���̈ꏕ�Ƃ��āA ���̋K�i�����p���Ă������Ƃ��A��̕��@�ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�@�@�@�@�@�@�@�ŋ߂̎Љ�̓�������A����܂ł��ڋq����(�b�r�GCustomer Satisfaction)�̎��ォ�� �@�@�@�@�@�@�@�@�ڋq�]��(�b�`�GCustomer Assessment)�̎���ւƈڍs������Ɗ�����邱�Ƃł��B �@���ꂩ��́A�ǎ��ȃv���_�N�g�i���蕨�j�̒��m���ɂ��邽�߂ɂ��A �i���E���E���S�i�J���A�H�i�j�ɔz�������A�}�l�W�����g�V�X�e�����\�z���A ���̗L���������������A�ڋq����̐M���i�]���j����悤�Ƀv���Z�X�� �p�t�H�[�}���X�̌���i�^�p���P�j��ڎw���čs�����Ƃ����߂��Ă���Ǝv���܂��B �@�Ō�ɁA �@�@�����ԃ��[�J�ɂƂ��āA�v���_�N�g�i���蕨�j�́A��p�Ԃ��̂��́B �@�@���ƂɂƂ��āA�v���_�N�g�i���蕨�j�́A���ݕ�����Ȃ��A�l�ށB

|

2013.5.1�@�����o�e �@�ꎞ���A�m�o�n�͕⏕���ʼn^�c����̂���ʔF���ł������ƋL�����Ă��܂��B �@�ŋ߁A�����̂��߂Ɏ��O�Ŏ������B�i���v���o���j���邱�Ƃ��A�F�m����n�߂Ă��܂��B ��Ɓ^�g�D�����v���グ�A�ٗp�̊g��ɓw�߁A�g�Љ�v���h���u�����čs�����Ƃ� �K�v�Ȏ���ɂȂ��Ă�����������܂��B �t�ɂ����A���v���グ�Ȃ���������c���Ă����Ɓ^�g�D�́A�Љ�ɂƂ��ĕK�v�ł���A �v�����Ă���h�������i�ؖ��j�h�ɂ��Ȃ�Ǝv���܂��B �Љ�ɂƂ��ĕK�v�̂Ȃ���Ɓ^�g�D�́A�m���ɏ����Ă�������ɂȂ��Ă��Ă��܂��B �@��Ɓ^�g�D�ɂ́A�����c�邽�߂ɂ��i���Ɍ��炸�u���E�J�����S�A�H�i���S�v�ɔz���o����A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�ǎ��Ȑl�ނ̒��m���ɂ��邽�߂ɂ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�g������āA�����ꂸ�h�ɐ���Ȃ����߂ɂ� �@�������A�}�l�W�����g�V�X�e�����\�z���A ���̗L�����̎����A�ڋq����̐M���i�]���j��^�p�i�p�t�H�[�}���X�j��]�����ĖႤ���Ƃ� ���߂��Ă��܂��B ���̂��߂ɁA���j�A�ړI�E�ڕW��@���ɑg�ݍ��ނ����A�傫�ȉۑ�ƌ�����ł��傤�B�@ �����ň��Ƃ��āA �i�����j�F�g�ǂ��i���A�����A�e���h���f������Ɓ^�g�D�ɂ��āA �i���ړI�A�i���ڕW���ǂ���߂�̂��K�����l���Ă݂܂��傤�B

�@�@�@�@���Ƃ��Ύ��̂悤�ɁA���j�̕������߂邱�Ƃ���n�߂܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�� �ǂ��i�F �֘A�@�K���A�ڋq�̗v�������������鐻�i

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���\��M���E�[������ݔ�p�E�ێ���p�Ȃǁj �@�@�@�@�@�@�@�@�� ���@���@�F �m���ȋZ�p�ƓK�ȊǗ��\�́i�}�l�W�����g�́j����g���A�D�ʐ���S�ۂł���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������̂��鉿�i �@�@�@�@�@�@�@�@�� �e�ɁF �g�p�҂̗���ɂ��������i�Â���A�����ȏ����Ή���̓I�ɁA �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E��Ɓ^�g�D�̊����Ƃ��Ă̕i���ڕW���ǂ���߂�̂��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E��Ɓ^�g�D�̖ړI�ɍ��v�����i���ڕW���ǂ���߂�̂��A �@���̕i���ڕW���v�������Ƃ̓K�����A�i���}�l�W�����g�V�X�e���̗L�������m���ɂ��邽�߂� �p���I�ȉ��P�v���Z�X�́h���W�h�ɂȂ���̂łȂ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B �g���h���h��g�O����_�����h�o���������Ȃ��ڕW�́A �p���I�ȉ��P�v���Z�X�́h���W�h�ɂ��Ȃ�Ȃ����A�g���h�����Ȃ��g���h�ɂȂ��Ă��܂��܂��B ���j�̕�������̓I�Ȃ��̂ɂ���ɂ��Ă��A���B�ړI������ �����o�������ȁg�i���ڕW�h���߂�ɂ��Ă��_�����i�邱�ƁA �e�g�D�̌����O���ɒu������W�J���邱�Ƃ��d�v�ŕK�v�Ȃ��ƂɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ��A���̂悤�ȕ��j�ɓW�J���Ă݂邱�Ƃł��B �@�h�ǂ��l�ނ��A�@�\�I�ɁA���q�l�{�ӂɒ���h �@�@�@�@�� �ǂ��l�ށ@�@�@�F�ڋq�̉B�ꂽ�j�[�Y�����@��N�����A���҂������閁���グ��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�m���A�q�d�A�͗ʁi�Ǘ��\�́j�𒍂��A �@�@�@�@�� �@�\�I�Ɂ@�@�@�F�n���I�Ȏ��g�݂�ʂ��A���̒m���A�q�d�A�͗ʁi�}�l�W�����g�́j��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@��g���A���ЂɃ}�l�̂ł��Ȃ����ʂ����߁A �@�@�@�@�� ���q�l�{�Ӂ@ �F�ڋq�̗���ɂ����āA�v���Ƃ��āA���҈ȏ�̐��ʂ�Nj����� �@���̕i�����j�̓W�J���猩���Ă���g�D�����ɂ�����g�i���ڕW�h�̈��Ƃ��āA

�v���������グ�Ă݂܂��B

�Ō�ɁA �@�g�i���h�Ɍ��炸���A���S�q���A�Z�L�����e�B�[�̃}�l�W�����g�V�X�e���̍\�z���l���鎞�A �n�[�h�E�G�A�[�̔̔������Ă���A��ʂɁg���[�J�[�h�Ƃ������Ɓ^�g�D�Ƃ͈Ⴂ�A ���ƂȂǂ́g�����Ɓh�ɂƂ��ẮA �g�l�ށh�����蕨�h�ł��邱�Ƃ��h�O���h�ɒu�����Ƃ��A���������Ƃ��Ǝv���܂��B �g�p���鎑�ނȂǂ́A�g���[�J�[�h���i���ۏE���\�ۏ����Ă���̂�����A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�c�Ƃ́A����̂��ȁB �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�Z�p�́A����̂��ȁB �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E��Ǝ��v�����E����N���e�B�J���p�X�͉��Ȃ̂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�ŏI�ڋq�ɉ���̂��ȁB �����ƁA�����Ă���A�g���݂� �T���v���t�@�C���@�i���K�p��QMS�����t�@�C���ł��j |

2013.5.1�@�@�����o�e �@�P�D�͂��߂�

�@�Q�D3��ނ̃}�l�W�����g�V�X�e��

�@�R�D�n�g�r�`�r�P�W�O�O�P�Ƃ�

�@�S�D�n�g�rM�r�Ƃ�

�@�T�D�n�g�r�l�r�̓����̈Ӗ�

�@�U�D���X�N�A�Z�X�����g�̈Ӌ`

�@�V�D�č��i�����č��A�O���R���j�̈Ӗ�

|

�@ �@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@